研究方法期中整理

Re-considering Philosophy of Research

- 為往聖繼絕學、為萬世開太平

- 研究本質是解決問題

- 為研究而研究

- 玩弄工具

- 忙發表衝業績

- 做研究是發現的喜悅

- 在天上,不食人間煙火,下凡間

- 感覺 感動

the scientific method(科學方法) requires that we formulate hypotheses that are:

- empirically testable(實證): 有具體資料能收集回來,能驗證,會有對或錯的結果,一定要有辦法收集資料。

- replicable(重複): 做幾次研究實驗(不同時間)都會得到一樣的結果,結果是一致的(信度)。

- objective(客觀): 別人跟你做一樣的事情,依你的方式做,會得到一樣的結果。

- transparent(透明): 後續做的論文都是公開的,意味著誰看你論文你不知道。要把程序步驟清楚交代。特殊->保密協定(頂多不公開2、5年),之後也要公開

- falsifiable(可反證): 可能有,可能沒有,不能˙期待結果跟你的預期一樣,得到相反的結果。

- logically consistent(邏輯一致): 實際結果跟你寫的結論結果一樣

可研究問題與不可研究問題的差別(因為要有假設)

- 範圍: 在哪裡收集

- 測量: 資料的收集

- 比較: 實際的比較

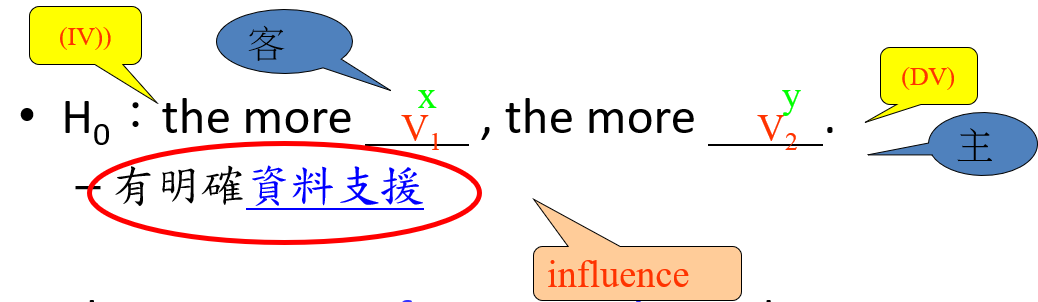

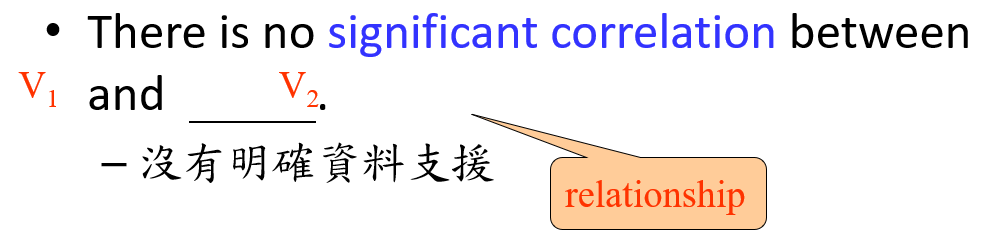

甚麼是假設(hypothesis)

- A hypothesis is a statement that describes a pattern or general relation between properties. A hypothesis can also explain the pattern that it describes.

- 描述多個變數之間的關係,也稱為pattern(模式)或relationship

- 假設就是把變數連起來,而且要有多個變數(兩個以上)

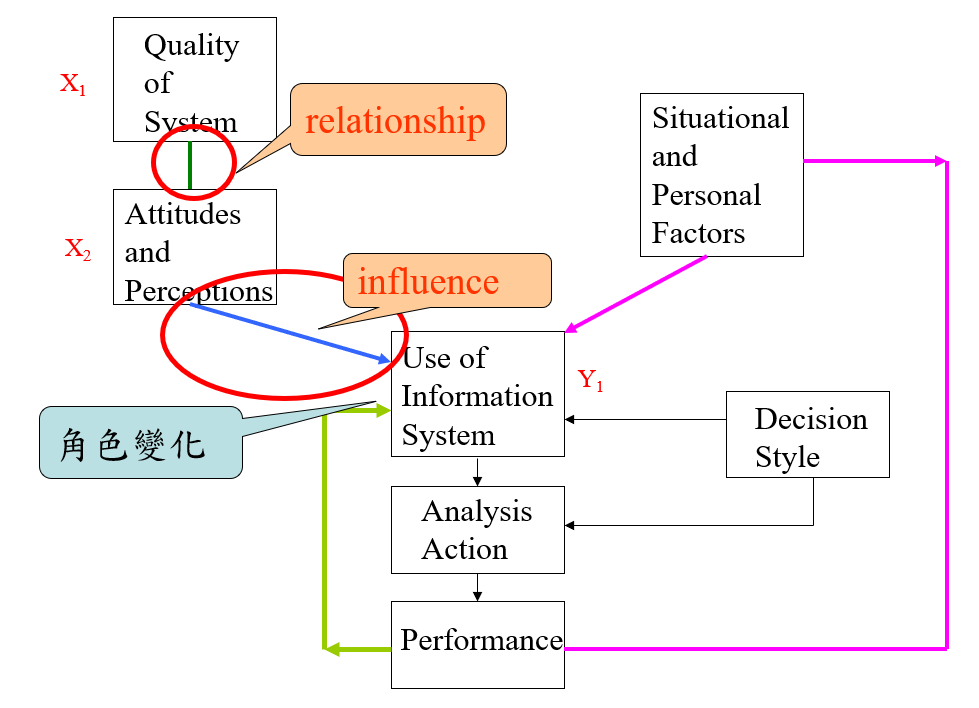

- 形成研究模式,Resarah model(多個假設)

- 假設就是在猜

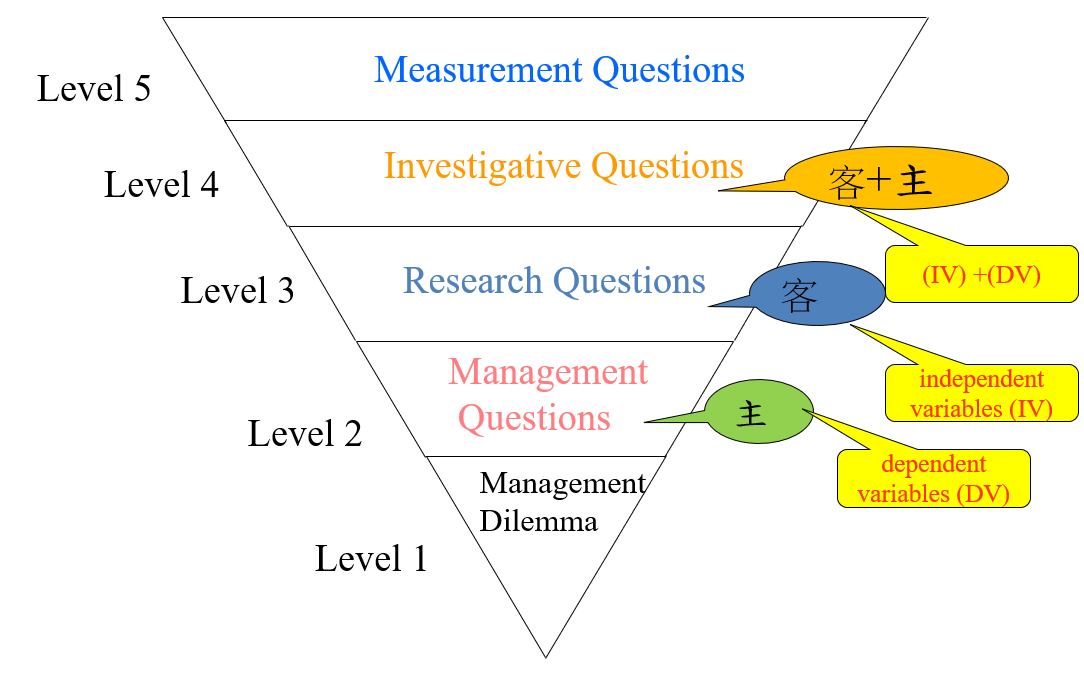

Management-Research Question Hierarchy(管理-研究問題層次結構)

- Level 1: 這個議題重不重要,重要才討論

- Level 2: 書寫能力重不重要

- Level 3: 研究問題

- Level 4: 調查問題

- Level 4: 衡量問題

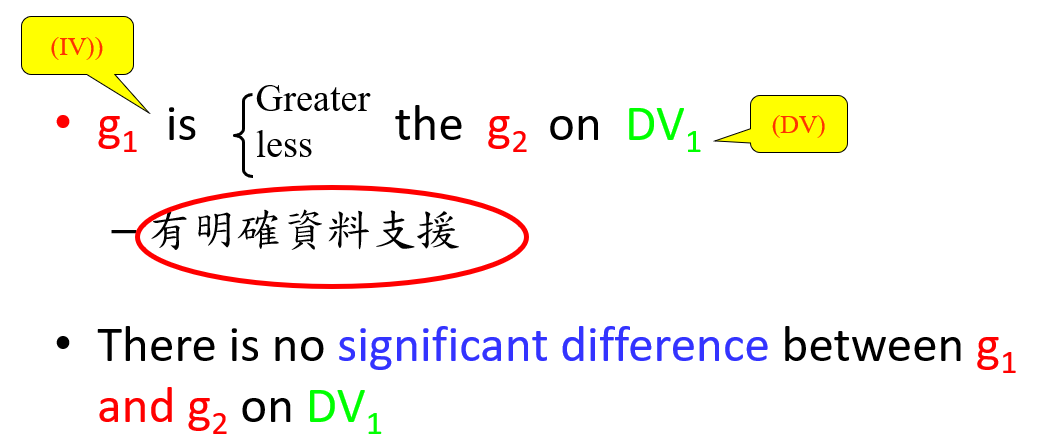

- 客影響主,因影響果,IV影響DV

自變項(IV) 客 vs. 依變項(DV)主

- IV (客)影響 DV(主)

- 接受accept或拒絕reject假設

Correlation (相關)

- 相關有兩種

- the more the more

- the more the less

Difference (差異)

- 差異一定會分群

- 用相關還是差異的假設比較好 看題目

metaphors (隱喻)

- 是一種思考轉換的方式,透過簡單的隱喻、類比,將艱深的概念轉化為大眾所能理解的概念,加速了知識的可傳達性與資訊傳達的速度

Deconstruction

解構

How can we trust the claim of research when we hear conflicting findings?

- 看到是建構,所以要解構重來

- Construction---Deconstruction

The Philosophical Grounding of Design Research(設計研究的哲學基礎)

- Ontology (事實)

- Reality (real world exists but we are not seeking it)

- 事實你可能知道,你也可能不知道

- Methodology (方法論)

- Development/Design of systems, models

- Qualitative and exploratory way of thinking, but could lead to quantitative confirmations

- 兩個 質的(explore) 量的(confirm)

- Epistemology (知識)

- We can intervene in the world to improve it

- Ontology → Methodology → Epistemology

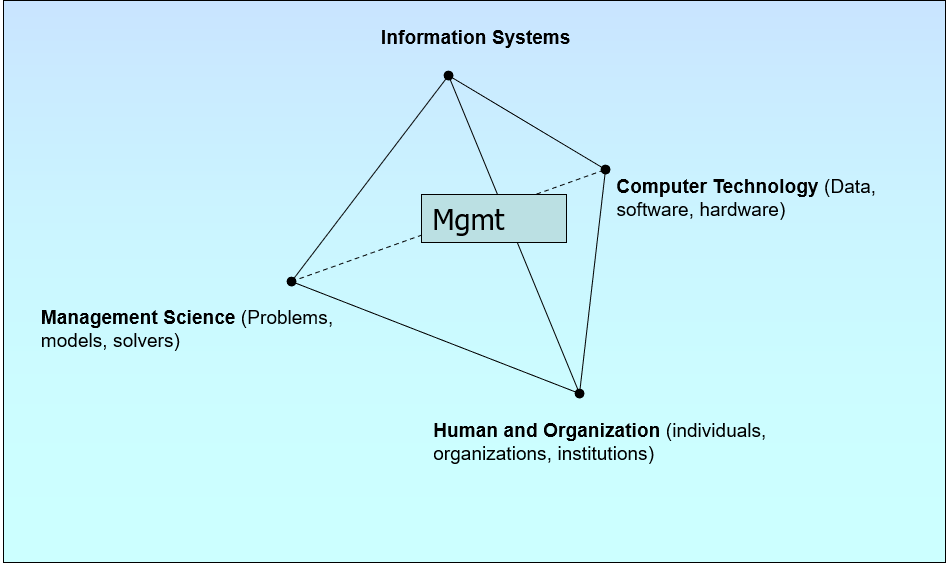

資管研究是發明還是發現

- 發明 → 無中生有

- 發現 → 本來不知道 之後知道

事實是人建構出來的

- 我思,故我在

- I think , therefore I am.

- 事實(ontology) = being → become

- 如何看待事實,事實就會變成 我所想像的。

- 主要是人

認識論的比較表

- 實證論 (positivist philosophy)

- 客觀

- 一對一的模式

- 放諸四海恉準的原則

- 解釋、預測及控制有關現象

- 理論驗證

- 假設檢定

- 廣

- 嚴謹、有標準

- 忽略文化、社會、政治、人性

- 詮釋說明論 (interpretive philosophy)

- 主觀

- 人事物之交互

- 親身到真實世界

- 觀察結果加以描述、解釋、分析

- 了解現象的深層結構與動態問題(對話)

- 個案觀察為主

- 各方面的角度加以連結來發掘真相

- 沒有考慮時間、歷史

- 深

- 批判論 (critical philosophy)

Paradigm(ideology思想)

- Belief: personal understanding

- Value: personal preference

- Zealots (who carries ideology too far)

- Paradigm shift

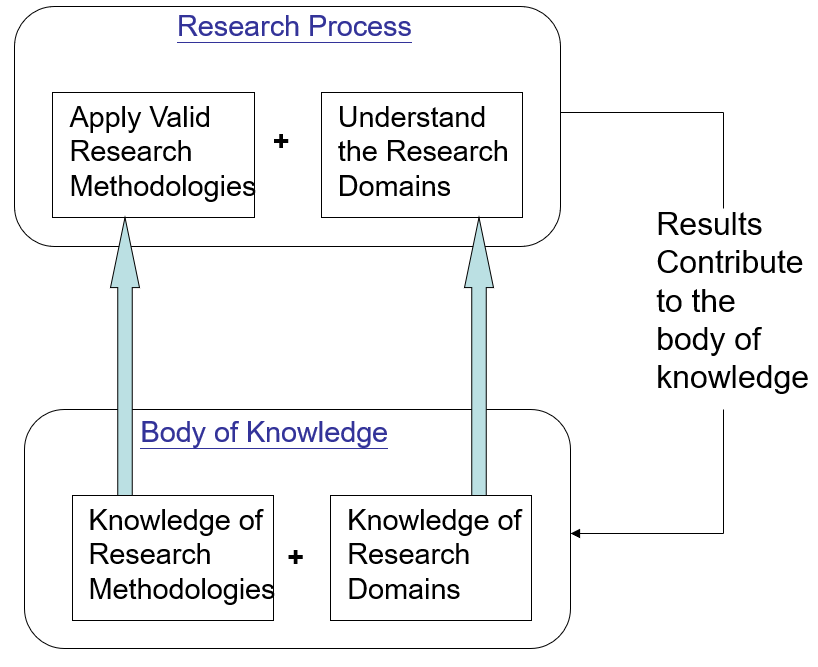

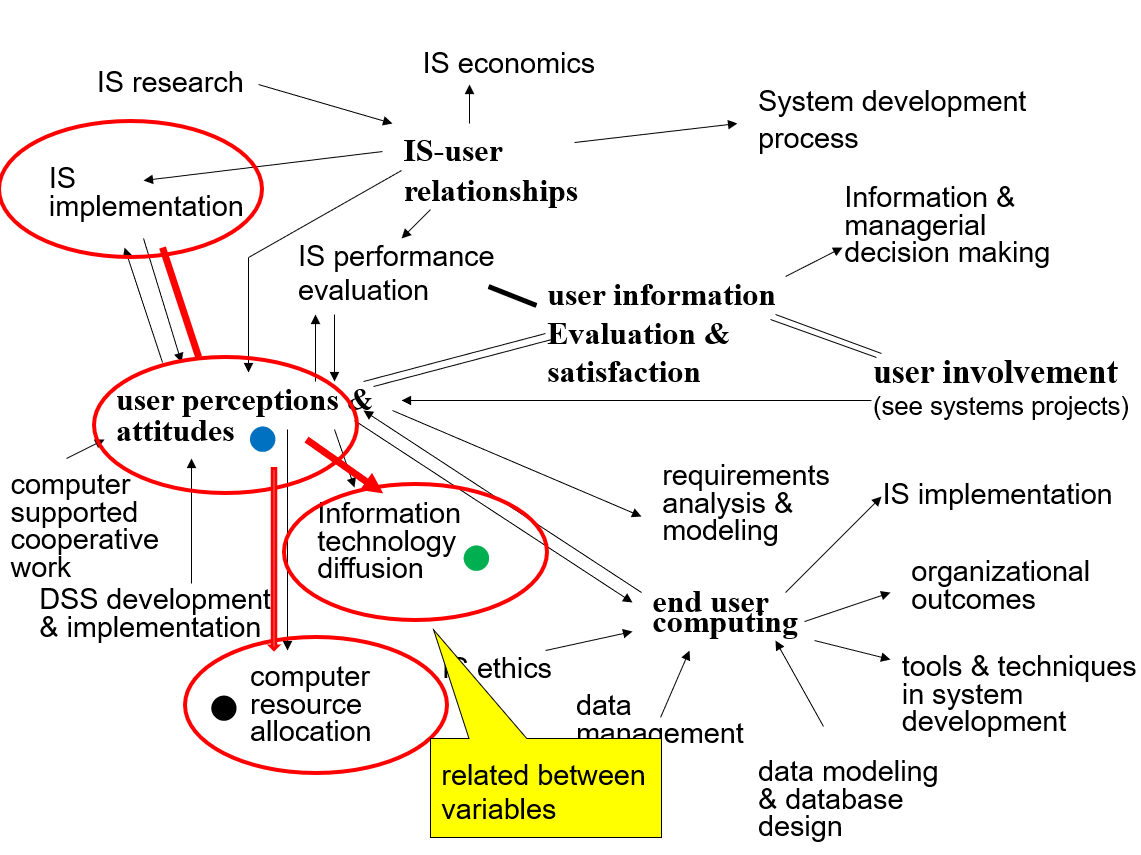

如何充實資管領域的知識?

- MIS Quarterly, 1993

- 1987—1992

- MIS Quarterly, JMIS, Information & Management, Management Science, & Communication of ACM.(1300)

- Information System Research, 1993

- 1987—1992

- ISR submissions (397)

- Information Systems Research (AIS)

- 很多期刊研討會論文

- CAIS (Communication of the Association for Information Systems), 2004

- 1991--2000

- ISR, MISQ, JMIS, MS, Decision Science(993)

- 203 theories

- 資管幾乎沒有自己的理論,都是用別人的

- IS Key Issues (3~5年)

- Problems

- Challenges

- Opportunities

- 影響資管研究的力量

- 資訊科技的發展

- 實務應用的演進

- 理論建立的需求

- 未來驅使研究方向

- 科技的變化與應用

- 管理面的探討

- 理論(本土,深耕)的深化發展

- Where does your problems come from?

- Researcher-oriented Study

- User-oriented Study

- 如果你的研究問題來源是paper,表示你根本不認識這個問題

- 問題由自己發覺

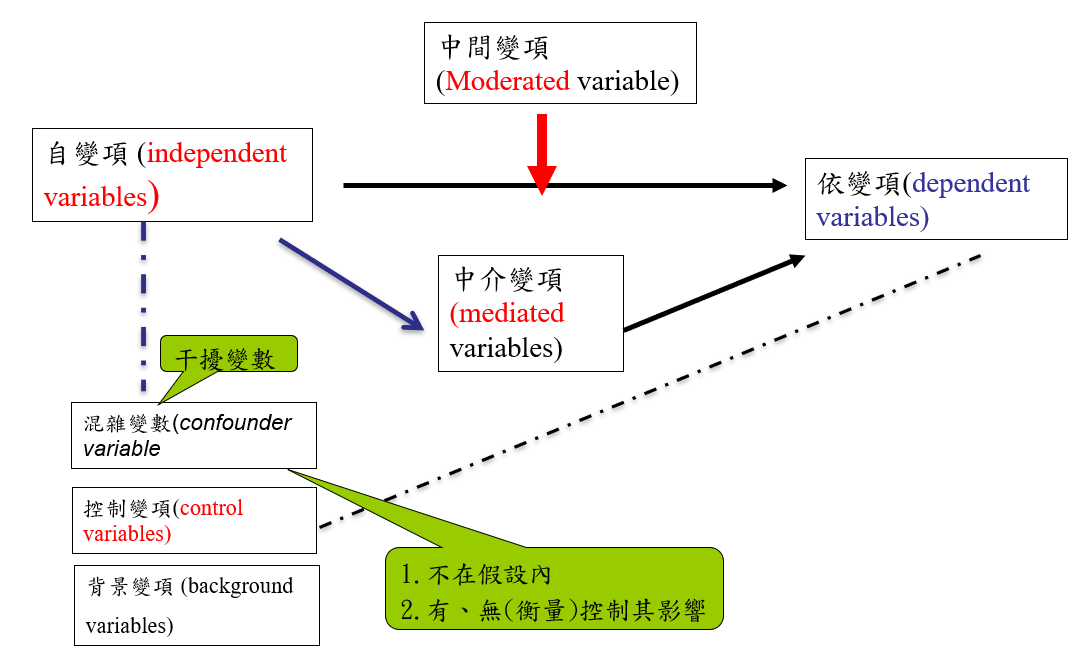

- 中間變數,結合另一個IV 影響DV

- 混雜變數就是IV,會影響DV,只是沒有要測它,不進假設,不能控制

- 控制變數就是IV,會影響DV,只是沒有要測它,不進假設,能控制

- 背景變數,基本資料(性別、學歷),很少會拿來當假設

- 操作性定義 operational definition

- 研究者提出研究假設後,須對研究變項或名詞提出一種可以測量、量化、具體、可重複試驗的基本說明與解釋,亦即將抽象的概念具體化

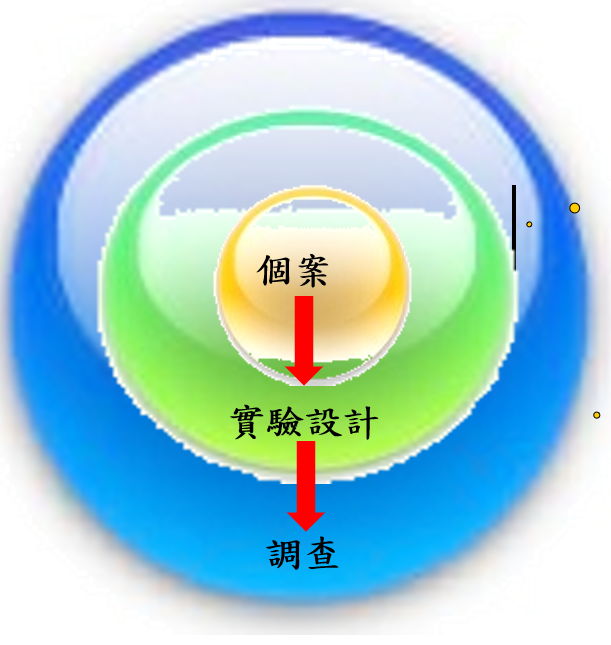

研究方法

- 個案根本不知道變數,變數在哪不知道

- 實驗設計針對兩三個變數,沒有人在做20 30 個

- 調查才是大

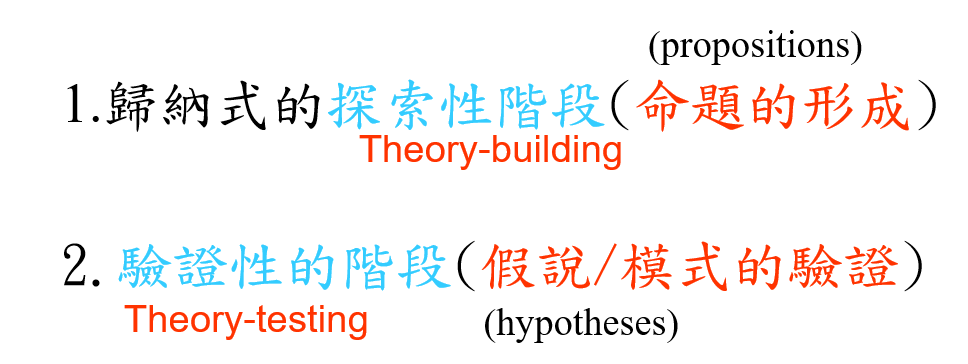

一個理論的形成與成熟可以分為兩大階段

命題(hypotheses)跟假設(propositions)的差別

- 命題與假設的概念非常類似,甚至是相同的概念,只是適用性不同

- 命題並不涉及實證,而假設則必須進行實證

- 命題(Proposition):構念或概念間的關係推測

- 假設(Hypothesis):變數與變數間的關係推測。

- 一位鞋店經理觀察到一個現象,發現某雙鞋子被拿起來試穿的次數越多,則該雙鞋子成交的機率愈大,所以她先大致提出某雙鞋子的「『試穿次數』越多,則『成交機率』越高」這樣的「命題」

- 當我們想要驗證這個「命題」時,必須先將「試穿次數」與「成交機率」再變成具體可衡量的變數。因此進而發展出類似「試穿次數」(包含:消費者要求試穿或店員主動推薦試穿兩類),與「成交機率」之間有正向關係這樣的「假設」。此時,就會呈現自變數(試穿次數)與應變數(成交機率)的關係

歸納式的探索性階段特質

- 研究者所欲探究的是個黑箱(black box)

- 對現象不了解

- 不確定有哪些重要的變數

- 不了解變數間的關係

- 沒有假設

- 目的在了解現況、發掘相關的變數及變數間的關係

- Explore un-know

- 導出來是 研究命題

- 主要方法為個案研究(case study)

- Bottom up

驗證性的階段特質

- 有model(多條線連起來)

- 存在有理論基礎

- 清楚了解相關的變數

- 清楚要驗證的變數間的關係

- 欲追求概化

- Top down

定性(Qualitative)及定量(Quantitative)研究之比較

- 定性研究

- 主觀

- 特殊關係

- 需身歷其中,才能感同身受

- 描述性,在講有沒有,不是在講發生幾次

- 某一事物是否存在

- 個案研究法、深度晤談、團體晤談、參與觀察、投射技術…等

- 定量研究

- 客觀

- 普遍性關係或定律

- 局外人

- 統計方法,看個數,發生幾次

- 某一事物存在的數量

- 調查法、實驗法、彙總(meta)法…等.

- 主客觀沒有對錯,互相批評表示功力不夠

- 可以互相結合

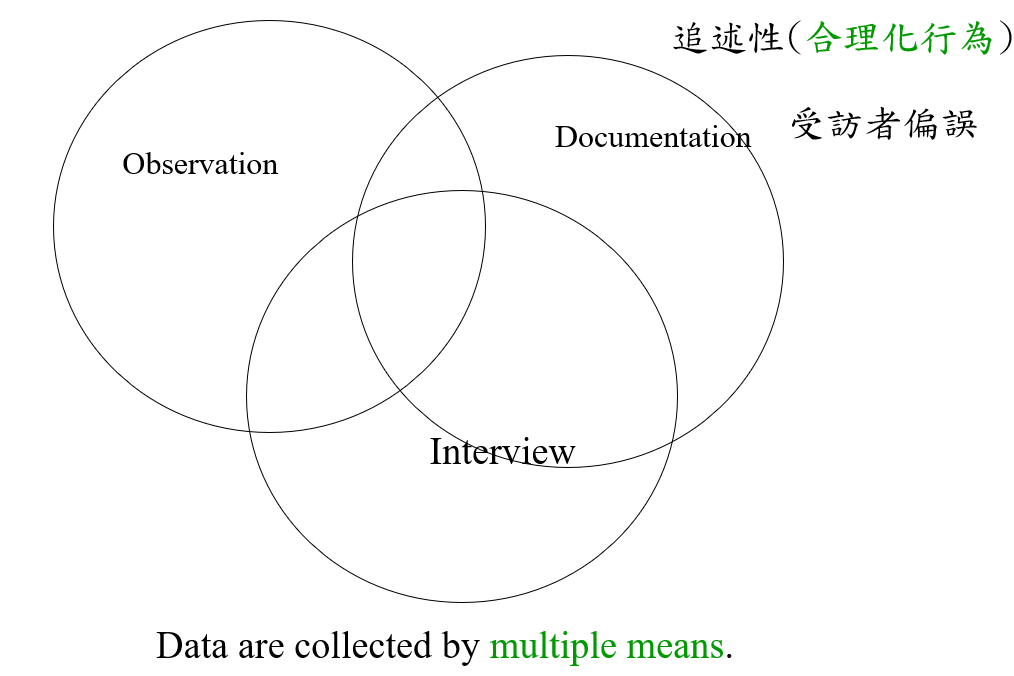

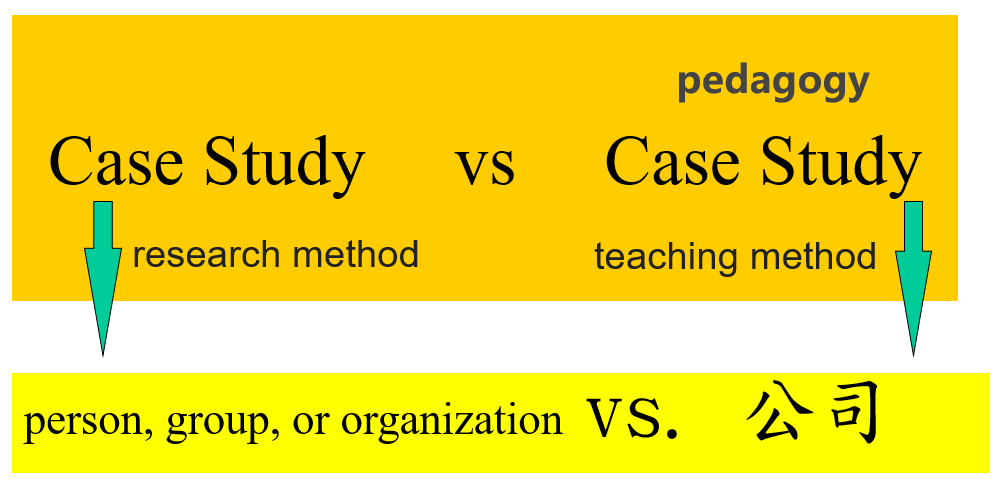

Key Characteristics of Case Studies

- Phenomenon is examined in a natural setting.

- Data are collected by multiple means.

- One or few entities(person, group, or organization) are examined.

- The complexity of the unit is studied intensively.

- Case studies are more suitable for the exploration, classification and hypothesis development stages of the knowledge building process ; the investigator should have a receptive attitude towards exploration.

- No experimental controls or manipulation are involved.

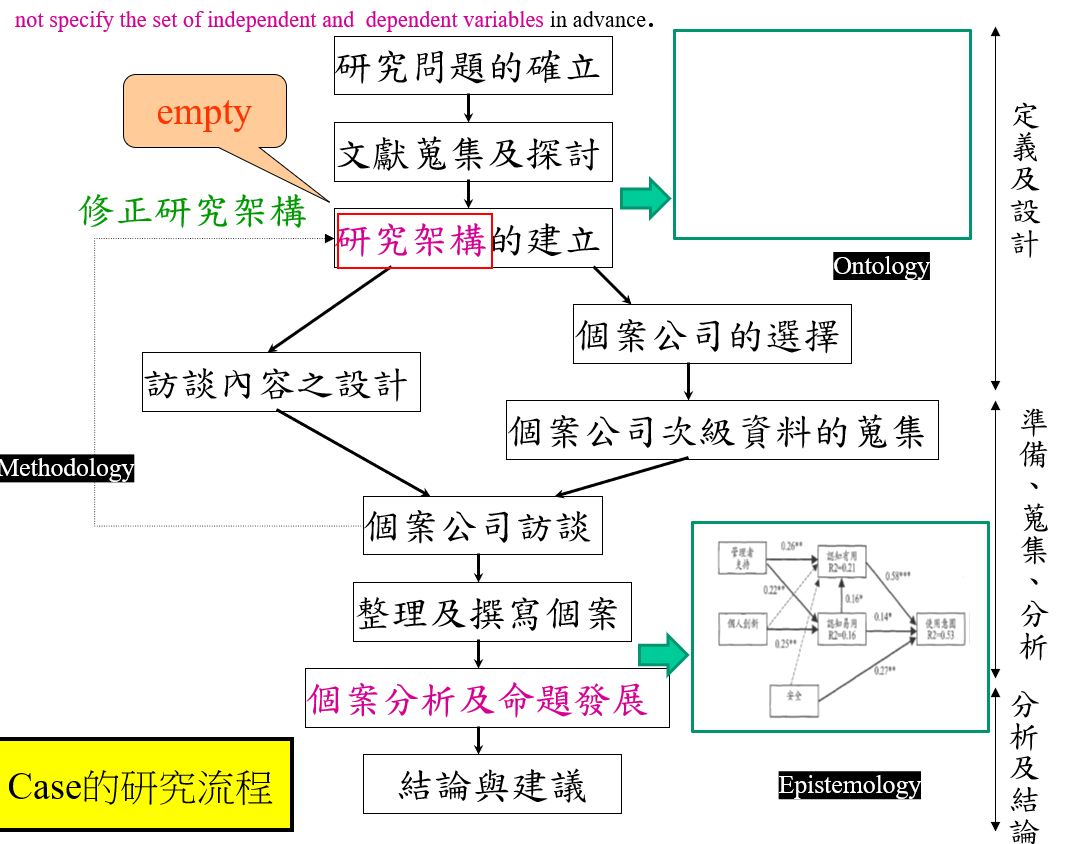

- The investigator may not specify the set of independent and dependent variables in advance.

- The results derived depend heavily on the integrative powers of the investigator

- Changes in site selection and data collection methods could take place as the investigator develops new hypotheses.

- Case research is useful in the study of “why” and “how” questions because these deal with operational links to be traced over time rather than with frequency or incidence.

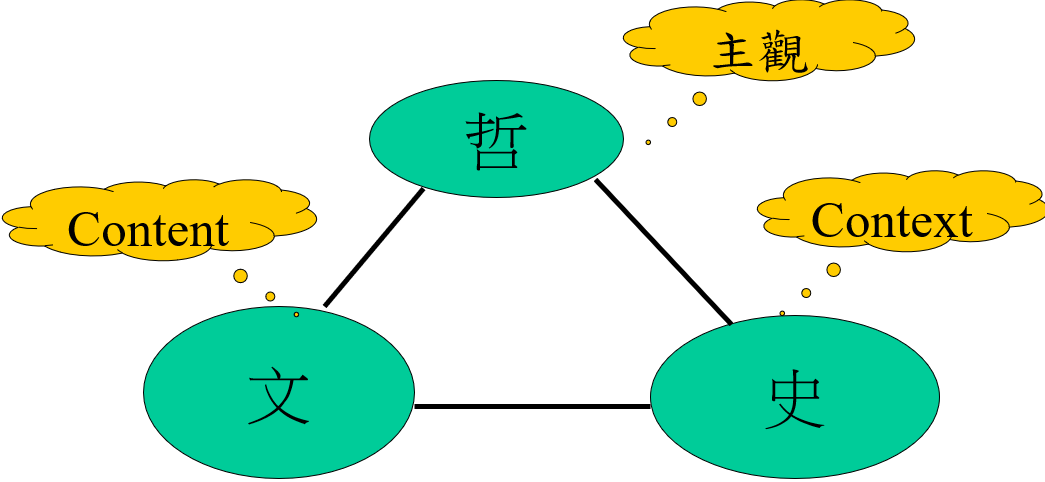

- 哲:個案是主觀的

- context: 個案在做脈絡

- content: 個案都是文本(文字、圖片、照相)

個案研究目標

- Level 1:讓原來沒看見的被看見

- Level 2:讓原來看得見的被重新認識

- Level 3:讓原來不能被看見的被看見

個案Core Concept

- 不在解決問題,在重新『認識』問題

- 不在證明(要有大量資料,才能驗證),只能說明(講有沒有)

- 用真情, 與人, 在生活中, 對話

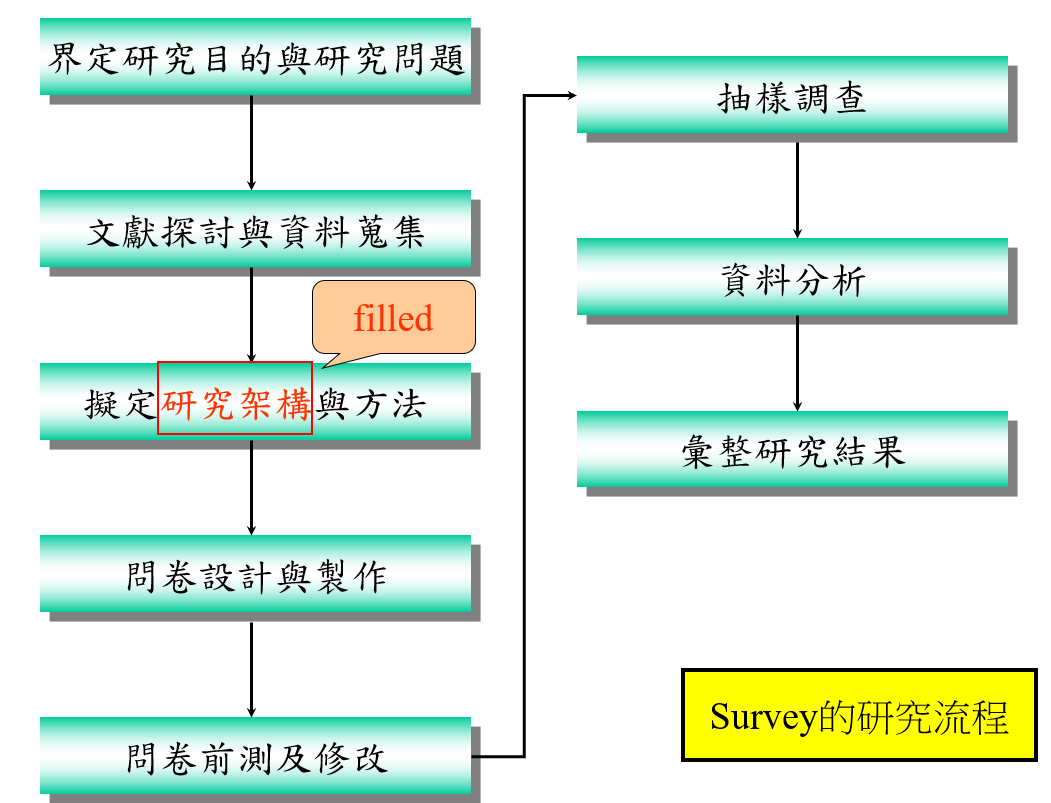

Survey的研究流程

Research Frameworks

- Common conceptual framework

- Initial theoretical variable set

Case的研究流程

研究設計的問題

- 不是你知道甚麼用甚麼,是看適合用甚麼

- 單個案 多個案是幾個? 講數據是錯的 做幾個是錯的,做幾個是以資訊飽和為基準

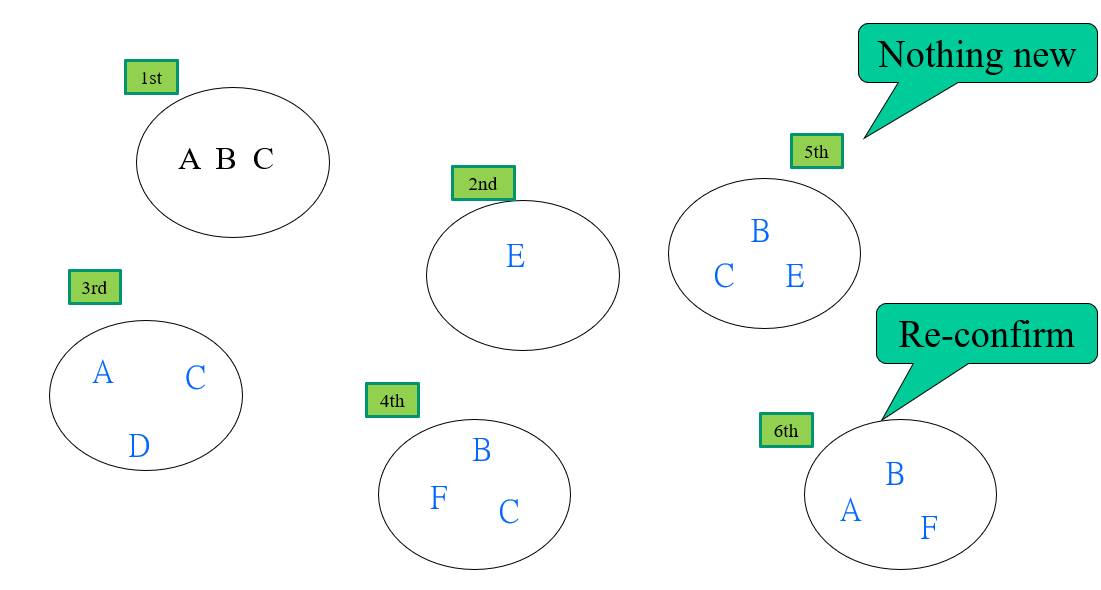

Saturation-資訊飽和

個案研究方法的錯誤

- 研究目的(過程非結果,脈絡非特定變數)

- 研究對象(非便利性考量)

- 單一個案(獨特性,關鍵性,啟示性)或多重個案(一般性)

- 分析單位(人,系統,組織……)

- 資料蒐集方法

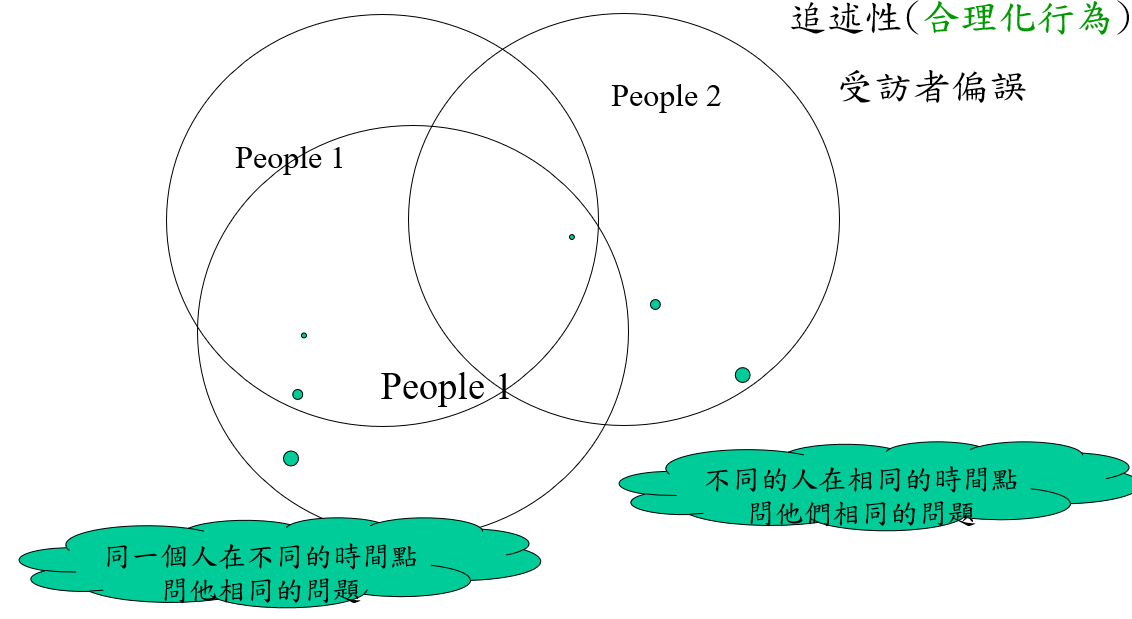

- 追述性(合理化行為)(橫斷面 vs. 縱斷面)

- 受訪者偏誤(Informant個人風格)

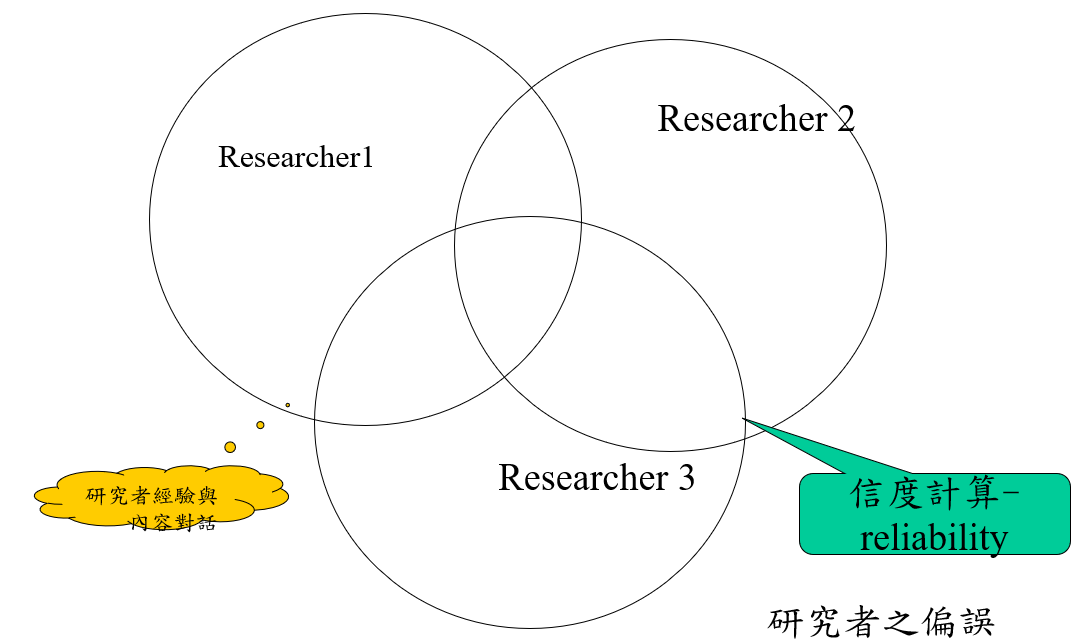

- 研究者之偏誤(故意忽視)

Triangulation—三角驗證

- 研究者由兩種不同角度測量相同物體的距離

- 資料收集方法、資料來源、研究對象、理論觀點

Within methods Triangulation

- Data Triangulation

- Analyst Triangulation

訪談

- 目標取向

- Rich information

- close、open

- 深度(deep) follow up

- 訪談是甚麼角色,你就是甚麼角色

- 對上(羨慕) 對中(比較) 對下(歧視)

- 個案是母體的一份子

信度(Reliability)與效度(Validity)

- 信度講求一致性,效度講求正確性

- 在你的Study內,除了有信度,還要有效度,經濟性(sampling)

紮根理論(Grounded Theory)

- 歸納的方式

- 對現象加以分析整理所得的中型理論架構(a middle-range theoretical framework)

- 理論是深植於來自社會世界的資料

- Theory-Building

歸納法--拼圖

- Bottom Up

- 在未知的理論下,蒐集資料來找出理論(利用散落在各處的事實,拼湊出理論)。

- 資料(data)→資訊(information)→知識(knowledge);

- 研究的先期,探索性研究

編碼 (coding)

- Open coding

- 人、事、地、物、認知、感情、活動、事件細分成piece

- 主詞 +形容詞

- Axial coding

- Selective coding

- Open(key word) → Axial → Selective coding

活動 vs. 事件

- 活動: 經常發生的行為

- 事件: 並不常發生或只發生過一次

主軸譯碼(axial coding)

- 性質相似open coding聚再一起,可以只有一個

- 一個因素可以指包含一個變數

選擇性譯碼 (Selective coding)

- 選擇核心範疇,把它有系統地與其他範疇相連結,驗證其間的關係,並把概念化尚未發展全備的範疇補充整齊的過程

- 橫軸放一次,縱軸放一次

APA

- 論文一定會ㄉ

- 引用,吸收之後用自己的話講,意思相近,還要標記是從哪裡來的

- 代筆 , 會有刑法問題

- 別為了幾萬塊把你一輩子毀掉

- 抄襲、不當引用

- 看到數字、年代、人名就一定不是自己的

- 文字走在圖表的前面, 字跟圖一定要連結

- 圖跟表不能被切割

- 避免用第一人稱